BOAVISTA

© Barbara Henrike Schuhrk 2018

Von Köln nach München. Von München nach Sal. Sal war nur Flughafen, nicht mehr.

Ein internationaler Flughafen, der anmutet wie der Bahnhof einer verschlafenen deutschen

Kleinstadt.

Ein Ankommen, ein Weiterfliegen.

Boavista.

Sahara, wie in den Atlantik geworfen, las ich zuvor.

Manche ihrer Landschaften gleichen wahrlich der Sahara: Dünen, Palmen, die Spuren des steten

Windes sehr viel deutlicher als die jener leuchtenden wirtschaftlichen Vergangenheit.

Es ist ein Ansatz, und doch nur ein Ansatz ...

Eine Insel aus Sand und Schwermut.

Wer Ruhe sucht, findet sie - ohne Suchen zu müssen.

Strände, goldgelb und endlos, weisslich leuchtend und weit;

Sand, der fast zärtlich durch die Hände rinnt, wie gemahlen ...

Boavista ist Sehnsucht,

Boavista ist Einsamkeit, Weite und Phantasie.

Boavista ist das Blau des Himmels, das Blau des Meeres,

das Gelb der Sonne und die Farbe des Sandes ...

Dazwischen nicht viel – aber genau das ist es!

Nichts, was den Blick ablenkt vom Wesentlichen,

keine Üppigkeit, keine Farbenpracht, kein Lärm und nichts, was die Sinne stört.

Boavista ist pur, die Reduktion auf das Nötigste.

Und nicht einmal das ...

Die Ankunft ist Schweigen. Der Atem stockt, es gibt nichts zu sagen.

Blicke, Betrachten, Geniessen und Denken.

Unterkunft im Estoril. Ein Gegensatz: Italien kontra Cabo Verde.

Europäisch anmutend, am Rande des Ortes. Gepflegt, südlich, gewischte Wände.

Unwichtig. Kein Auspacken, kein Räumen, es treibt mich raus.

Schöne schwarze Gesichter, lächelnde Augen, neugierig mal, dann vorsichtig - immer freundlich.

Der erste Gang lässt mich gänzlich verstummen.

Alle Sinne sind zu beschäftigt, Worte lassen sich nicht finden, sind überflüssig.

Ich bin nur noch Gefühl.

Bar Naida. Ein kleiner Eingang, ein Tresen, an den Wänden Bilder der Deutschen Fussball-

Nationalmannschaft von vor 20 Jahren, daneben ein Kalender von 1989. Im Nebenraum Tische mit

Plastikdecken, Weihnachtsmotive oder Blumen. Einfach und liebevoll.

Der Gast sitzt unter einem dichten Dach von Palmwedeln und Stroh, nicht drinnen, nicht draussen.

Daneben direkt das Private der Besitzer.

Einheimische wie zwei, drei Touristen finden sich.

Ein Paar fällt mir auf, wir wechseln einige Tage später nur wenige Worte.

Wie überall in den Restaurants auch hier ein Fernseher.

Eine Flucht vor der Eintönigkeit, Träume von westlichen Ländern und Amerika verpackt in billige

Soaps mit simpelstem Hintergrund.

Selbst die Kleinsten kleben mit den Augen auf dem Bildschirm, ob Science-Fiction-Szenen oder ein

Paar beim verruchten Liebesakt. Sie gucken alles.

Das Essen ist vorzüglich und frisch, eine Auswahl von Fischen, Ziege und ... Fischen ...

Der Chef des Hauses freut sich über jedes bemühte Wort.

Um halb elf kommt die Rechnung, ungefragt. Nun möchte man unter sich sein.

Zwei Tage später treibt es mich erneut hier hin.

Der gleiche Genuss sofort, dann der Wunsch auf Toilette zu gehen. Die Blicke des Besitzers sagen

mir, ich solle es nicht tun. Aber es ist nicht zu ändern.

Er führt mich in den Nebenraum, schliesst die Tür hinter mir, da sie sich von innen nicht

verschliessen lässt.

Zwei Urinale, ein Becken.

Fliessend Wasser gab es vermutlich noch nie.

Dafür Tiere, die wohl ohne Wasser leben können. Nicht weiter schlimm.

Sie werden zur Gewohnheit, ich beginne meine europäische Hygiene-Vorstellung in Frage zu

stellen. Zumindest die ersten zehn Minuten.

Nach zwanzig Minuten hoffe ich, dass er mich rauslassen möge, endlich. Rufen mag ich nicht – es

würde die anderen stören.

Irgendwann erinnert er sich an mich. Vermutlich, weil das Essen fertig ist.

Er lächelt, eine Kakerlake und ich verlassen den Raum gemeinsam.

Das Essen schmeckt mir ...

Ein Fussmarsch am Meer entlang, zur alten Ziegelei bei Rabil.

Stille, die Augen saugen auf.

Ich wusste nicht, wie einsam Einsamkeit sein kann.

Und mit der Einsamkeit einher kommt Besinnung.

Kein Mensch begegnet mir, bis ich vor der Ruine stehe, der Schornstein weithin sichtbar.

Die Wüste holte sich, was ihr gehörte.

Verrostete Technik, Stein, der so weich geworden ist, dass man ihn mit dem Finger einzudrücken

vermag. Ein Zeichen von vergangener wirtschaftlicher Blüte der Insel, bevor Mindelo auf der

nördlichen Insel Sao Vicente zum „Welthafen“ wurde, bevor Heuschrecken, Erosion und

Wassermangel das ihrige taten, um der Natur zurück zu geben, was ihr gehört.

Leben und Tod ganz eng umschlungen, ein Paar ...

Kontraste, der Blick auf das unendliche Meer, die Stille, nebenan eine Bungalowanlage im Aufbau,

ausgestorben und leergefegt, wie die alte Ziegelei, die wie ein Mahnmal daneben steht.

120 Bungalows, eng an eng. Zwei Personen pro Bungalow gäben einen Strand wie El Arenal.

Ich wünsche mir, es werde eines Tages heissen „Alte Ziegelei“ und „Alte italienische Anlage“...

geholt von der Wüste ...

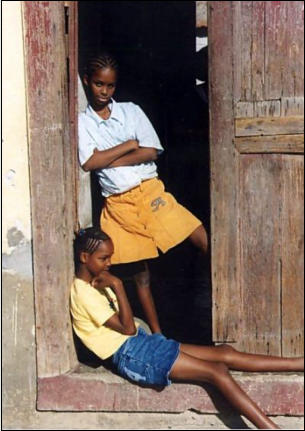

Eine Schar von Kindern taucht auf, aus dem Nichts.

Eine Hand voll kleiner Jungen, ebenso viele Mädchen, zwei Mütter im Hintergrund, die sich setzen

und Karten spielen.

Die Mädchen sind kleine Schönheiten. Ich beobachte - und sie wissen es. Sie beginnen mit mir zu

spielen, mit Blicken, mit Gesten und das älteste der Mädchen, Samira, weiss ob ihrer jungen

Ausstrahlung. Sie wirft die Haare zurück, zeigt weisse Zähne kontrastrierend zur schwarzen Haut

und stolziert zum Wasser.

Sie begleiten mich, als ich ein Foto machen möchte, von der Anlage, als abstossendes Beispiel, bis

ich auch sie fotografiere. Das Gespräch ist noch mühsam. Sie verstehen mich nicht, ich sie nicht,

aber wir verstehen uns ...

Der Rückweg geht durchs Inselinnere. Trockene Faszination, Esel, zwei Kühe, mit einem Seil an

Felsen gebunden, als wolle man sie an einer Flucht hindern, und doch es gibt kein saftigeres Ziel

für sie, auf Boavista.

Plötzlich Kinder, die wieder auf mich zu laufen. Sie kommen aus den flachen Steinhäusern am

Ortsrand von Rabil, einfach gemauert, dazwischen kleine Steinzäune, zwischen denen die Schweine

sich einmal um sich selbst drehen können. Doch selbst diese Tiere sind freundlich, als ich mich in

das Gehege beuge.

Die Kinder scheinen fasziniert, strahlen mich an und als sie endlich meinen Fotoapparat bekommen

und sie damit herumspielen können, ist die Stille von Kinderlachen durchbrochen. Danach laufen

sie winkend von dannen.

Durch die Einöde, dichtes Gestrüpp, am Flughafen vorbei.

Der Dorn, der sich durch die Sohle in meinen Fuss bohrt, und wahrscheinlich noch heute in meinem

Herzen steckt, könnte vermutlich ein Regal an der Wand halten.

Ich erreiche Sal Rei. Es ist ruhig im Ort, das pralle Leben, so höre ich, kommt in der Saison. Noch

sind hier kaum Touristen.

Ein Paar, was im gleichen Hotel wohnt. Er erklärt mir ernsthaft, er hätte das einzige deutsche

Sandmuseum, mit Sand von vielerlei Stränden der Welt ... Sie hätten sich vorbereitet, auf die

Inseln. Und morgens brüskieren sie sich am Buffet ob der Auswahl und der Kaffee sei ohnehin zu

dünn. Ich denke an die, die nichts haben, wenige Meter entfernt ...

Ein anderes Paar hat sich „nicht vorbereitet“ und passt sich so an, dass es faszinierend wirkt. Sie

ist schwanger, saugt das Land auf und möchte wiederkommen.

Zwei, drei andere lerne ich nicht kennen.

Ich gehe etwas essen, den obligatorischen „Pontche“ an der „Tankstelle“ im Anschluss...

Die „Tankstelle“, eine Art Kneipe auf einer kleinen Strasseninsel. Drei Tische, ein Büdchen, ein

Baum. Wunderschön und bestechend durch diese Originalität.

Die Dunkelheit bricht rasch herein. Ich gehe langsam durch den Ort zurück, als ich merke, wie

viele Menschen unterwegs sind.

Sie strömen in eine Richtung, zielstrebig, herausgeputzt, strahlende Kleidung, strahlendes Lachen.

Die erste Musik dringt an mein Ohr und ich kann nicht anders, als ihr zu folgen.

Ein „festa“...

Vorsichtig spähe ich in den Hinterhof. Hunderte

von Menschen. Ich wusste nicht, dass der Ort so

viele Menschen hergibt.

Ich gehe hinein, als ich merke, dass ich wohl nicht

als störend empfunden werde.

Eine Band aus Sao Nicolau spielt auf, mitreissend,

packend, harmonisch.

Ich fühle mich wie in einem Film, setze mich an

den Rand und sauge auf, betrachte.

Alte Menschen und Jugendliche, dazwischen

zunächst noch spielende Kinder. Alle wiegen ihre

Körper im Takt der Musik.

Gebrechliche alte Frauen. Sie wirken zitterig, als

müsse man sie stützen. Mit dem Anfang des

nächsten Liedes sind alle Gebrechen

verschwunden. Sie jagen die Männer über die

Tanzfläche, drehen sich wie junge Mädchen,

lachen, flirten, strahlen und sind das jüngste, was

ich erblicken kann.

Eine kräftige Schwarze rührt in einem grossen

Topf, holt etwas heraus und reicht es herum.

Auch bei mir bleibt sie stehen, bietet mir Fisch an, in Teigware zubereitet. Er zergeht auf der

Zunge. Ich blicke mich um und bemerke, dass ich die einzige Weisse bin. Aber ich störe nicht. Die

Menschen lachen mich genauso an, wie die anderen,

sie feiern, als würden sie nichts anderes tun; Arbeit, Alltag, Kummer, die Klänge der Musik scheinen

sie zu vertreiben, es wird gefeiert und nichts als gefeiert.

Später gesellt sich Martine zu mir. Sie ist Französin, aus Paris. Drei Jahre hat sie auf Reunion

gelebt, nun sucht sie ihre neue Heimat auf Cabo Verde. Wir reden und schweigen, trinken und

betrachten. Die Menschen kommen auf uns zu. Erzählen vom Fest, vom Essen, von der Musik. Ich

beginne besser zu verstehen.

Als Cesarias „Sodade“ gespielt wird, sind alle eine Familie.

Die Toilette ist bis an den Schüsselrand mit allem gefüllt, was der Körper aus sämtlichen Öffnungen

an Ausscheidungen herzugeben vermag.

Um sie herum eine wohlgenährte Grossfamilie von Kakerlaken, die ob ihrer Grösse einer gemeinen

deutschen Maus die Neidesröte ins Gesicht triebe.

Ich denke an die direkt angrenzende Küche, streiche Cachupa für die nächsten Tage von meinem

Speiseplan und erledige mein Bedürfnis „afrikanisch“ hinter dem nächsten Auto.

Die ersten Betrunkenen werden anhänglich, aber bleiben respektvoll.

Es scheint als wäre Respekt noch ein ganz anderer Wert, als in Europa. Selbst die zwei

Heiratsanträge, die ich an diesem Abend von einem etwa Achtzigjährigen und einem jungen Mann

bekomme, sind nicht aufdringlich. Die beiden werden weder durch Bigamie noch durch

Kinderscharen in Deutschland geschreckt, aber als ich freundlich ablehne, akzeptieren sie es

bedauernd und bleiben weiterhin nett.

Gedanken über die Wertigkeiten im Leben, über „Entwicklungshilfe“, die wir in Deutschland

benötigen ...

Gegen drei Uhr gehe ich langsam zu meiner Unterkunft. Der Himmel geschwärzt, die Musik im Ohr.

Das Fest geht weiter, bis in die frühen Morgenstunden.

Meine Eindrücke bleiben länger.

Die nächste Wanderung. Das Wrack der Santa Maria.

Ausgedörrt, Steine, Pflanzen sind eher rar. Hier und da spriesst eine Blüte aus dem Sand, voller

Kampfgeist und Schönheit.

Ich denke an Europa: Der Mensch macht sich die Erde untertan?! Felsen spalten sich unter der Kraft

der Sonne, nicht so die Freude der Menschen. Möge man das als „Untertan machen“ ansehen, so

wäre vielleicht der Mensch der Sieger... Solange er Mensch ist ...

Sonst sieht man auf Cabo Verde, dass es anders ist. Die Natur macht sich die Natur untertan, der

Mensch wird gezügelt und begreift ...

Mein Reiseführer führt wieder einmal „schier endlose“ Wege an, Pisten, Berge ...

„Schier endlos ...“ - diese Bezeichnung bekommt neue Dimensionen:

Endlos die Wege, der Kamm, dann der nächste, hinter dem noch einer nur darauf wartet, bestiegen

zu werden ...

Doch schier endlos auch die Herzlichkeit, die Freundlichkeit ... Die Menschen lächeln. Immer. Aber

kein Mensch begegnet mir auf diesem Weg.

Eine Mondlandschaft auf dem Weg zur Santa Maria.

Vermutlich nicht der richtige Weg, aber ein Weg und zum Ziel führt auch er. Ziegen fressen Steine,

ein Esel kaut nicht vorhandenes. Was sie trinken bleibt offen.

Die Santa Maria. Gestrandet in den sechziger Jahren, gescheitert an jenen tückischen Riffen und

Strömungen, an denen schon Sir Francis Drake und auch James Cook auf seiner dritten Reise in die

Südsee nur taumelnd vorbeiglitten.

Das Meer hat den Stahl zerfressen, das Salz ihn zernagt; wie ein Skelett liegt das Wrack am Strand.

Wellen peitschen fast bis zum Deck, das Grünzeug im Mast spricht davon, dass das Wasser auch bis

dort oben klettert.

Krebse scheinen am Strand mit dem Meer zu spielen. Laufen auf den Sand, lassen sich von der

nächsten Welle holen, um wieder an Land zu krabbeln.

Ich notiere mir Gedanken.

Der Rückweg führt mich wieder durch die Einsamkeit. Diesmal keine Felsen, querfeldein.

Sand, Sträucher, Dornen. Dazwischen hier und da mal ein verlassenes, mal ein bewohntes Haus, als

ich mich langsam Sal Rei nähere. Kleine Stallungen, gebaut aus dem, was gerade nicht anderweitig

benötigt wurde. Netze, Steine, Holz und Plastik.

Und wieder begegnet mir kein Mensch.

Die Ortschaft. Ärmste Menschen strahlen, neugierig, offen, vorbehaltlos.

Vorbehaltlos...und dabei mit allem Recht der Verbitterung ausgestattet. Was brachten die

Menschen, die kamen? Keine Freundlichkeit, keine Menschlichkeit. Sklaverei, Misshandlung,

Arbeitslager und mehr ...

Und nun kommen seit Jahren Menschen aus dem Nirgendwo, sie fallen ein, sind ständig da,

scheinen ein Leben zu führen, was leichter ist, erstrebenswert wie das Amerika aus dem

Fernsehen. Wie begegnen die Einwohner diesen Menschen? Freundlich, herzlich, liebenswert.

Wie würden wir Eindringlinge begrüssen? Gewiss nicht mit einem Lächeln ...

In Deutschland eher fussfaul, weigere ich mich fast, einen Wagen zu nehmen. Und tue es doch.

Die Dörfer im Norden sind ganz anders. Idyllisch, grün, fast üppig bepflanzt. Bunte Häuser, ob

Fundo das Fugueiras, Cabeco dos Tarafes oder Joao Barrosa. Auch Tiere und Stallungen finden sich

häufiger; hier sitzt mal ein dünnes Schwein auf einer Sand-Wiese, dort hocken einige Hühner, aber

alles in allem scheint es hier sehr viel fruchtbarer zu sein.

Dieser Eindruck ändert sich an der Abzweigung

nach Boferreira.

Eine Sandpiste, staubig, plötzlich ein Hupen

mitten in der Einsamkeit.

Ein Aluguer mit fast gestapelten Schulkindern,

fröhlich winkend, lächelnd ob meiner

krampfhaften Versuche, das Auto nicht

hinzurichten, auf diesem Weg voller Gesteine und

spitzer Felsbrocken.

Ich gebe Gas, will sie nicht aus den Augen

verlieren. Und tue es dann doch.

Die Strasse führt durch ein sumpfiges Loch.

Brackwasser links, Brackwasser rechts, darin

wimmelt es von undefinierbarem Getier. Ein

Schluck von dem Wasser und ich habe alle

Krankheiten, gegen die ich nicht geimpft bin und

vermutlich noch einige, die schier unbekannt sind,

denke ich und hieve das Auto den steilen Hang

hinauf.

Wenige Meter später eine alte Frau. Mit grossem,

schwarzen Schlapphut sitzt sie am Wegesrand und

lächelt.

Ich frage sie – oder bemühe mich zumindest darum

- ob das wirklich der Weg nach Boferreira ist, und dass ich gehört habe, dort irgendwo sei ein

Kloster.

Sie versteht mich scheinbar trotz meines Kauderwelsches und schliesslich folgt sie meiner

Einladung, sie mitzunehmen und setzt sich auf die Rückbank.

In Deutschland hätte ich meine Papiere und mein Portemonnaie nach vorn geholt. Hier nicht.

Meine einzigen Gedanken sind den Vokabeln gewidmet, die mir ausgerechnet jetzt fehlen müssen.

Nach einer Weile von heftigem Auf und Ab sehe ich die ersten Häuser und gelange in das ärmste

Dorf Boavistas. Ein Kloster ist hier nicht, aber das ist vergessen.

Eine Armut, die trotzdem voller Stolz in der Sonne glüht.

Die Männer sind fort, weil es hier nichts zu arbeiten gibt. Ein Dorf voller Kinder und einigen

Frauen, viele davon alt, eine Handvoll Männer vielleicht, maximal, inmitten von bunten und

gepflegten Häusern. Die Schulmädchen von eben laufen auf mich zu, als die Frau aussteigt und in

einem der Häuser verschwindet.

Ich schäme mich. Ich bin hier hingekommen, weil Matteo, von der Agentur Santa Monica, der mir

das Auto organisierte, sagte, hier seien die Menschen besonders hilfsbedürftig.

Ich wollte Stifte und diverse medizinische Dinge abgeben. Nun stehe ich hier - und wirke

hilfsbedürftig, im Gegensatz zu diesen stolzen, schönen Menschen.

Eine Gratwanderung, denn ich möchte nicht sein, wie der Weihnachtsmann, nicht wie ein

vermeintlich gönnerhafter Tourist, der irgendwas verteilen möchte, um sich besser zu fühlen.

Ich möchte nur ich sein, blicken, abgeben und weg sein, denn es ist mir peinlich.

Wie gibt man Dinge, ohne sich dabei so zu fühlen?

Ich weiss es nicht. Ich weiss nur eines:

Ich habe sehr viel mehr bekommen, als ich gab ...

Den Kindern läuft der Schnupfen aus der Nase und auf den Köpfen sehe ich tummelnde Tierchen.

Ihre Kleider sind sauber und ihr Lächeln ist rein. Mit grossen Augen stehen sie vor mir. Wir warten.

Und gucken uns an. Und ich kann nichts von dem sagen, was ich sagen möchte. Und wäre ich der

Worte mächtig, so könnte ich vermutlich dennoch nichts von dem sagen, was in mir ist ...

Ein Kind entdeckt einen der Stifte und rettet mich aus dieser Situation. Ich gebe den Schulmädchen

die Stifte und stecke plötzlich in einem Volksfest. Mit diesen Kleinigkeiten zaubert man noch mehr

Lachen in die Gesichter – und schämt sich dabei noch.

Die Frauen, die wenigen Männer stehen daneben, kommen aus den Häusern, beobachten und

freuen sich. Sie alle lächeln über ihre Kinder und ich stehe mittendrin und weiss nicht, was ich tun

soll.

Die Frau, die ich im Auto mitnahm kommt zu mir. Dankbar drücke ich ihr die Dinge in die Hand,

reiche ihr die Tasche mit dem Verbandszeug, sie lacht mich an und dankt, ich danke ihr. Als ich den

leeren Beutel ins Auto lege, steht ein kleines Mädchen vor mir und betrachtet die Tasche. Sie guckt

nur. Ich gucke zurück, zeige auf den Beutel. Die Kleine strahlt und nickt. Und läuft mit ihm davon.

Ich setze mich ins Auto, die Leute winken oder lachen mir zu und bin erleichtert, als ich das Dorf

hinter mir gelassen habe. Ich fühle mich schlecht und weine.

Es ist ein Dorf, das ich nie in meinem Leben vergessen werde.

Über Norte nochmals durch die Ortschaften ...

Nach der letzten kommt nichts.

Steppe. Roter Sand, der sich in den Atemwegen verbarrikadiert, Staub der alles verschliesst und

verschlingt. Die Hände fühlen sich trocken an.

Im Wechsel kommen Steine, lediglich die Piste ist – noch – davon befreit. Hier lebt niemand mehr.

Eine Anzahl Esel scheint sich zu fragen, was mich zu ihnen treibt.

Monte Negro.

Die Landschaft wird schwarz. Kontraste, roter Sand, schwarzer Berg, Felsen, dann schwarze Steine,

schwarzer Sand.

Curral Velho, ein Strand wie aus dem Katalog. Menschenleer und kilometerweit.

Weiter im Inneren die alte Stadt. Verlassene Häuser, Menschen die hier um das Überleben kämpften

wurden durch den Mangel an Wasser vertrieben. Die Häuser beginnen zu zerfallen, beginnend vom

Dach, die Mauern halten noch stand.

Hier und da zeugt ein grüner Strauch davon, dass es einmal Wasser gegeben haben muss.

Von hier aus führen Pisten in alle Himmelsrichtungen. Die Berge am Horizont deuten daraufhin,

dass dort Povoçao Velha sein muss. Sollte ...

Doch auch nach einer Stunde nur noch Felsenwüste. Die Wege sind ein Auf und Ab, Felsbrocken,

Steine, Schlaglöcher. Sie führen an Klippen, die eine Weiterfahrt verhindern. Die Umkehr ist auch

nicht leichter. Zwischendurch Skelette, strahlend weiss und ausgeblichen. Dennoch besticht das

Leblose, Wasserlose. Kein Grün, einfach nichts.

Die Dämmerung bricht scheinbar langsam herein doch ich weiss, sie kommt schnell.

Ich denke noch schmunzelnd an die Skelette, aber es waren Ziegen ...

Der Wagen steckt fest und der Abenteuergeist packt mich.

Diese Piste, oder jene? Sie alle landen im Nichts und nachdem ich mich geistig auf eine Nacht in

der Felswüste vorbereitet habe, erahne ich am Strand von Santa Monica einen hellen Streifen...

Santa Monica macht seinem Namen alle Ehre. Kilometerlanger weisser Sand, am Rande jener rote,

von dem Matteo sagte, man dürfe ihn nicht befahren. Angeblich haben Investoren sich hier schon

ihre Parzellen gesichert ...

Es ist ein Weg, jener helle Streifen, der direkt nach Povoaçao velha, dem ältesten Ort der Insel

führt. Eine Piste mehr, als ein Weg. Doch sein Komfort mutet an wie eine Autobahn ...

Und als ich das Licht der Häuser erahnen kann, bin ich doch erleichtert.

Über die Landstrasse, hügelig, aber doch sehr erholsam, erreiche ich den Hauptort.

Dort ruft nur noch die Dusche und ein Pontche. Und ein weiterer.

Im Esplanada spielt laute Musik.

Der deutsche Tourist aus der Bar Naida ist mit seiner Frau gekommen.

Er blickt auf meine Vokabel-Notizen und fragt, warum ich mir die Mühe machen würde.

Ich antworte, dass ich mit den Menschen reden möchte.

„Die Menschen hier haben doch nichts zu sagen“, meint er und ich erkläre dieses Gespräch sofort

für beendet.

Der nächste Tag führt mich nach Rabil. Die Häuser sind entlang der Strasse aufgereiht. Auf der

einen Seite der Blick ins Tal, fruchtbarer: Mais, Palmen, Bohnen ...

Die Töpferei, Kinder an der Wasserstelle, übermütig, arm und strahlend.

In der Töpferei reine Handarbeit. Keine Drehscheibe, kein Werkzeug, nur feuchter Ton und die

Hände der beiden Männer.

Am Boden spielen zwei Kinder, blicken kurz auf und versinken erneut in ihrer Beschäftigung. Wie

bei den meisten Kleinen sind es Blechbüchsen, mit denen sie spielen; Papier an bunten Fäden,

Kugeln oder einfach Holz.

Alte Männer sitzen plaudernd vor ihren Häusern, junge Mädchen flirten über die Gassen und mir

wird der Begriff von Zeit und Ruhe sehr viel klarer.

Als ich vor der Kirche, bereits 1801 erbaut, stehe, kommt eine alte Frau aus einem der

umliegenden Häuser.

Sie fragt, ob ich sie mir ansehen möge. Ich nicke, sie holt einen rostigen metallenen Schlüssel. Ihr

fehlt die Kraft, die Tür zu öffnen, doch in ihren Augen flackert junges Leben.

Das Innere der Kirche überwältigt. Rosa, blau, leuchtende Farben.

Auf Boavista gibt es keine Blüten, doch der Alter besticht durch Blumenpracht, Plastik, liebevoll

dekoriert. Mit den einfachsten Mitteln wird hier Stimmung geschaffen.

Ich verharre auf einer der schlichten Bänke. Denke an den Kölner Dom. Pompös, überladen fast, im

Vergleich. Wenn der liebe Gott in Kirchen wohnt, wie man es als Kind lernt, dann sicher eher hier.

Hier ist man ihm bestimmt näher, als in den deutschen Luxushütten.

Die Frau steht noch immer vor der Tür. Ich will ihr danken, doch sie bedankt sich bei mir und winkt

mir nach, bis ich um die Ecke verschwunden bin.

Strand. Endloser, weiter Strand. Der Blick auf das Meer.

Ich blicke auf die Wellen, die am Horizont an den Himmel stossen und muss weinen, ohne sagen zu

können warum. Ich muss auch nichts sagen.

Ein Mann kommt vorbei. Hält kurz inne, wir grüssen uns, er geht weiter seines Weges.

Ein Mensch. Nur ganz Mensch.

Ich streiche den Strand entlang und döse zwischen den Dünen. Ein junger Mann kommt zu mir, fragt

nach Wasser. Ich gebe ihm meine Flasche. Er rückt näher, wir reden über fremde Länder und Cabo

Verde, er erklärt mir, was Augen auf Creoul heissen, rückt noch näher, streicht einmal flüchtig über

meine Wade und sagt mir nun, wie schön die Liebe mit einem Kapverdeaner sei.

Ich bin für einen Moment erstaunt, erkläre ihm dann, wie sehr ich meine Kinder und meine Männer

in Deutschland vermisse. Doch die Liebe zu einem Kapverdeaner sei schöner, versichert er. Und

rückt noch etwas näher.

Lediglich die Aussage, ich sei müde und wolle etwas Ruhe, bewegt ihn dazu, sich zu verabschieden

und zu gehen. Freundlich. In Europa hätte ich Angst gehabt, denn der Ort ist weit und der Strand

leer, ausser uns. Ich kann nicht erklären, warum ich mich hier nicht fürchte ...

Ein weiterer Spaziergang durch Sal Rei.

Am Eingang des Ortes sind im Hintergrund eine Handvoll Hütten zu sehen. Schräg hinter der fast

pompösen Tankstelle, die mit einer dicken Muschel von Europa spricht.

Slums, aus Papier, Blech, Pappe, Palmblättern und Undefinierbarem. Das was mir bisher als arm ins

Auge stack, wird unterboten.

Plötzlich Gesang ...

Ein kleiner Junge, lauthals singend, springt auf die Hütten zu. Als könne er meine Gedanken

erraten, verharrt er einen Augenblick, winkt mir und zieht fröhlich von dannen.

Es bedarf keiner Häuser, es bedarf keiner materiellen Dinge, um froh, um glücklich zu sein. Sie

erleichtern es vielleicht. Doch wer mit sich zufrieden ist, ist es auch so.

Und wer es nicht ist, der wird es auch mit vielen Häusern nicht sein können ...

Der Junge bleibt mir im Sinn.

Der letzte Abend. Wehmut packt mich.

Noch einmal begegne ich Matteo und wir reden.

Er erzählt von Drogen, weiss wie Schnee, die langsam auf der Insel Fuss fassen; von der Jugend, die

nichts zu tun hat.

Vom Alltag: Warten auf den Abend, Essen, nach dem Essen Fernsehen, trinken, und weil es auch

danach nichts zu tun gibt, bekommen die Kinder Kinder – irgendwer wird es schon richten.

Hier tut man das, was möglich ist, das unmögliche übernimmt der liebe Gott.

Oder eben nicht.

Leider muss ich das Gespräch abbrechen, denn ich möchte noch einmal nach Rabil, ins Restaurant

„Sodade di nha terra“. Hier gibt es zum vorzüglichsten Essen die besten Gespräche dazu. Die

Toiletten bestechen durch eine Sauberkeit, die auffällt. Erstmals habe ich das Gefühl, mit mir

allein im WC zu sein.

Die Besitzer lebten fast zwanzig Jahre in der Schweiz, kamen zurück, weil die Frau das Klima nicht

vertrug. Während er, Armando Marques, von Sodade und der Faulheit mancher Kapverdeaner

erzählt, gibt sie mir Nachhilfe in Krioulu. Als ich gehe bringen sie mich noch an die Tür.

Am nächsten Morgen muss ich um acht am Flughafen sein ...

Ein letzter Blick auf die Wüste, die mich fortan ruft.

Lauter und lauter ...

Ich bin verliebt und fühle dieses Gefühl bestätigt.

Meine Erwartungen wurden nicht bestätigt, sondern übertroffen.

Und auch, wenn ich traurig bin, Boavista zu verlassen,

bin ich voller Neugierde, auf das,

was mich auf Santiago erwarten wird.

Tiempo y silencio